畳新調?表替え?──沈みがあるなら大工工事も

畳の交換といえば「表替え」と「新調」。

ですが、実際の現場では“畳だけでは済まない”ケースもあります。

畳が沈むとき、その原因は「畳床」だけではなく、その下の床板・根太・大引きが劣化していることも珍しくありません。

この記事では、畳の表替え・新調の境目に加えて、床下まで見て判断する本当の境界線を職人の目線で詳しく解説します。

畳の基本構造と2つの工事方法

まず、畳には3つの主要部分があります。

- 畳床(たたみどこ) … 芯の部分(わら床または建材床)

- 畳表(たたみおもて) … い草や和紙でできた表面

- 畳縁(たたみべり) … 布でできた装飾兼補強部分

このうち、

- 畳表と縁だけ交換するのが「表替え」

- 畳床ごと交換するのが「新調」

という違いです。

表面の汚れや日焼けだけなら表替えで十分ですが、

沈みやカビが出ている場合は、新調か、それ以上の「床補修」が必要になります。

表替えで済むケース

表替えは、畳床がしっかりしている状態で行うのが理想です。

✔ 表替えのサイン

- 畳の表面が日焼けして黄ばんでいる

- い草が擦り切れて毛羽立っている

- 踏んでも沈まず、床の弾力が残っている

- 畳の裏にカビがない

このような場合は、畳床をそのまま使い、表と縁だけ交換すれば、

新品のような見た目と香りがよみがえります。

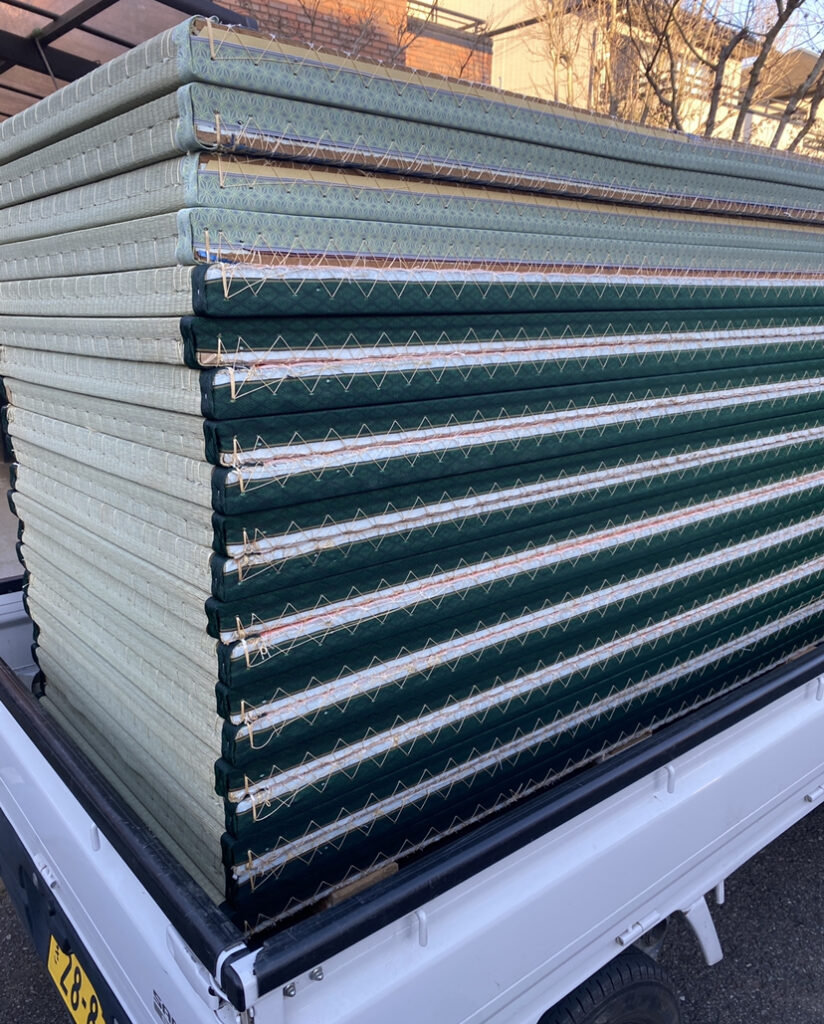

新調が必要なケース

新調は、畳床まで劣化している場合に行います。

特に以下のような症状がある場合は、表替えでは解決しません。

✔ 新調をおすすめする症状

- 畳を踏むと沈む、凹む

- 畳を持ち上げると裏にカビや黒い斑点がある

- 部屋にカビ臭や湿気がこもる

- 長年使って畳が波打っている

これらは畳床の中まで湿気が入り、芯材がへたっている状態。

表面を変えても数年で再び沈んでしまうことが多いです。

畳が沈むとき、実は床板や根太が傷んでいることも

多くの方が見落としがちなのがここです。

畳の沈みの原因が「畳」だけでなく、その下の床構造にある場合です。

● 床板(ゆかいた)の傷み

畳の下には「床板」があります。

これは畳を支えるベースの板で、合板や杉板が使われています。

湿気が多い和室では、この板が「黒ずみ」「ふわふわ」「シミ」などの症状を起こしやすく、

長年の結露や床下湿気で腐り始めることがあります。

見た目の特徴:

- 畳を上げたときに黒カビやシミがある

- 床板を押すと沈む、音がする

この状態では、畳を新調しても沈みは改善しません。

床板の張り替えが必要になります。

● 根太(ねだ)の劣化

根太とは、床板を支える角材です。

だいたい30cm間隔で並んでおり、畳や床板の荷重を支えています。

ここが腐っていると、床が「部分的に沈む」「きしむ」状態になります。

原因の多くは湿気やシロアリ。

特に畳の下は風通しが悪く、梅雨や結露が重なると根太が徐々に腐食します。

根太が傷んでいると、上から新しい畳を乗せてもすぐに波打ってしまうため、

部分的な床の開口修理が必要になります。

● 大引き(おおびき)の腐食

さらに深刻なのが、大引き(おおびき)の劣化。

大引きは、根太を支える太い横木で、住宅の骨格の一部です。

もしここが湿気やシロアリでやられていると、

床全体が「ぐにゃり」と沈むような感覚になります。

職人の現場感覚では、築30年以上の木造住宅ではこの症状が非常に多いです。

大引きが腐っていると、畳や床板の交換だけでは不十分。

**床下補強工事(大引き入れ替え・鋼製束補修など)**が必要です。

床下が傷む原因は「湿気」と「換気不足」

特に木造住宅の和室は、風通しが悪いと床下湿度が上がりやすいです。

さらに、家具を長年動かさない・窓を開けないなどの条件が重なると、

畳下にカビや腐食が進行します。

✔ 対策ポイント

- 年に1回は畳を少し上げて風を通す

- 除湿剤を置く、もしくは床下換気扇を設置

- 梅雨時は扇風機やサーキュレーターで空気を回す

こうした小さな工夫で、畳も床下も長持ちします。

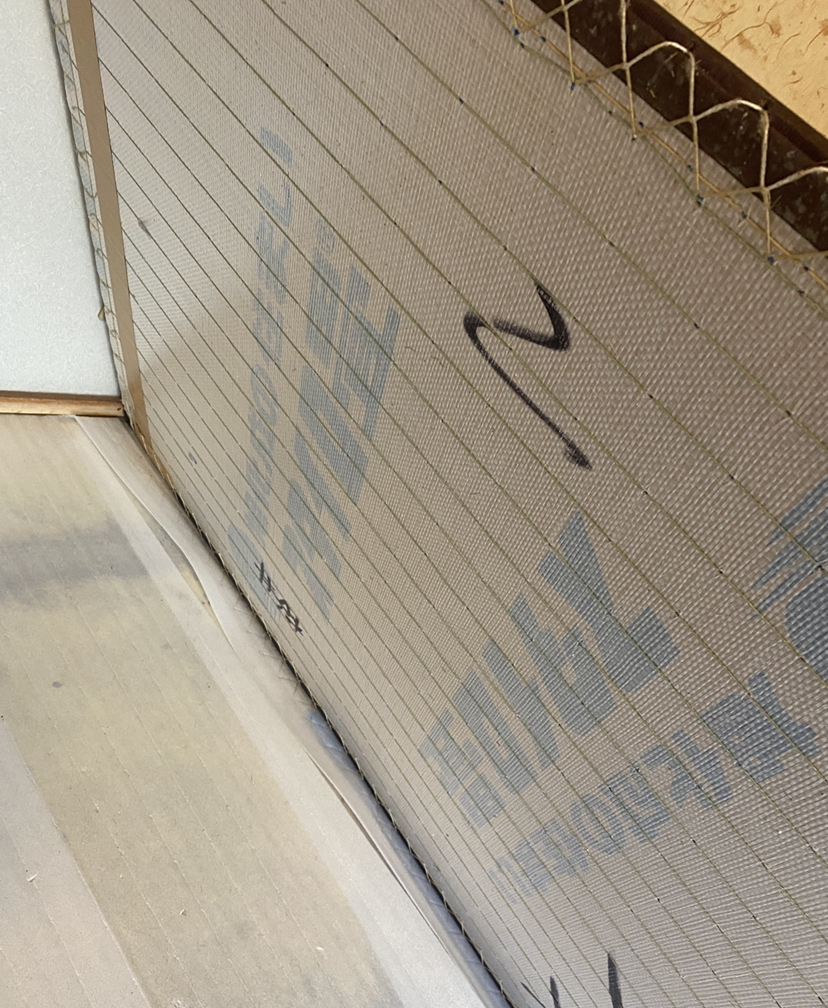

実際の現場例:畳の沈みがきっかけで大工工事に発展した話

あるお宅では、畳が中央だけ沈むという相談を受けて伺いました。

見た目は普通の畳の傷みに見えましたが、実際に持ち上げてみると、

床板がベニヤごとフカフカに。

さらに下を確認すると、根太が黒く変色し、

大引きまで白いカビが広がっていました。

結果的に、畳の表替えではなく

「床板の張り替え+根太の補修+畳新調」になり、

費用も倍近くかかりました。

しかし、このまま表替えしていたら数ヶ月で沈みが再発していたでしょう。

早めに見抜けたのは不幸中の幸いでした。

沈みが大きいほど、畳職人だけでは対応しきれない範囲になります。

その場合は、建具・畳・大工の連携が必要です。

まとめ:畳の沈みは「家の健康診断」のサイン

畳が沈んでいるとき、

それは「畳が疲れた」のではなく、家そのものがSOSを出していることもあります。

- 畳表だけが劣化 → 表替え

- 畳床がへたる → 新調

- 床板・根太が腐る → 大工工事+新調

つまり、畳の沈みは“家の健康診断”の入り口です。

畳職人の現地調査では、畳を1枚上げるだけで多くのことが分かります。

もし沈みやカビ、異臭を感じたら、

「畳屋さん」だけでなく「大工さん」も巻き込んで早めの点検をおすすめします。

当店の特徴

その1・夫婦で貼替え職人をしています

その2・ご反響の電話には栗田洋子がでます、安心してご連絡くださませ

その3・見積もりには必ず栗田が伺います

その4・(社)茨城県南職人協会の理事であり工事の健全化に努めています

商材紹介

・襖張替え

お客様の声というコンテンツへの弊社の思い

当店ではHPに【お客様の声】というページを作っていません。その理由とは

保有資格

・宅地建物取引主任士

・ファイナンシャルプランナー

・証券外務員

・感染対策アドバイザー

・高所作業車操縦免許